La grafica e la satira sono due forme artistiche che, pur avendo origini e linguaggi distinti, si intrecciano profondamente nel panorama culturale e comunicativo. La grafica, con la sua capacità di sintetizzare e comunicare visivamente, e la satira, con il suo spirito critico e ironico, si uniscono per offrire una lettura critica della realtà, stimolando riflessioni e interrogativi nel pubblico.

La grafica come veicolo della satira

La grafica, intesa come l’arte della comunicazione visiva, ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nel trasmettere messaggi satirici. Dai manifesti politici alle illustrazioni giornalistiche, passando per le vignette e i fumetti, la grafica offre strumenti espressivi che amplificano l’efficacia della satira. Elementi come l’iperbole, la distorsione delle proporzioni e l’uso di colori vivaci sono spesso impiegati per enfatizzare il messaggio critico e suscitare una reazione emotiva nel pubblico.

La satira come critica sociale

La satira, dal canto suo, si distingue per la sua capacità di utilizzare l’umorismo e l’ironia per mettere in luce le contraddizioni e le ingiustizie della società. Attraverso l’esagerazione e la parodia, la satira smaschera le debolezze del potere, delle istituzioni e delle convenzioni sociali, invitando il pubblico a riflettere e a mettere in discussione lo status quo.

I primi esempi di satira grafica

I primi esempi di satira grafica risalgono al XVIII secolo, quando artisti come William Hogarth in Inghilterra iniziarono a utilizzare la stampa per criticare i vizi e le ipocrisie della società. Le sue serie di incisioni, come La carriera della prostituta (1732), raccontavano storie morali attraverso sequenze di immagini, combinando narrazione e critica sociale in modo innovativo. Queste opere segnarono l’ingresso della grafica satirica nel mondo dell’arte e influenzarono profondamente lo sviluppo del fumetto moderno.

In Francia, la satira grafica conobbe un periodo di grande fioritura nel XIX secolo. Riviste come La Caricature (1830), fondata da Philipon e Balzac, e Le Charivari divennero piattaforme per artisti come Honoré Daumier, che utilizzavano la litografia per realizzare vignette politiche pungenti. Daumier, ad esempio, fu celebre per la sua caricatura di Luigi Filippo come Gargantua, che lo ritraeva mentre inghiottiva le risorse del popolo e defecava privilegi e prebende per pochi eletti.

In Germania, la rivista satirica Simplicissimus, fondata nel 1896, rappresentò un punto di riferimento per la satira grafica. Con artisti come Thomas Theodor Heine, la rivista combinava contenuti provocatori con uno stile grafico moderno, influenzato dall’Art Nouveau e dai simbolisti. La sua capacità di sferzare la società tedesca con immagini potenti e ironiche la rese una delle pubblicazioni più temute e rispettate dell’epoca.

I primi esempi di satira grafica in Italia

Anche in Italia la tradizione della satira grafica ha radici profonde, risalenti principalmente al XIX secolo. Tra i pionieri spicca Giuseppe Paladini, che nel 1848 fondò il settimanale Il Lampione, una delle prime riviste satiriche italiane che utilizzava vignette e caricature per commentare eventi politici e sociali del tempo.

Nel corso del Novecento, la satira grafica italiana si consolidò con figure di rilievo come Carlo Bisi e soprattutto Forattini, considerato uno dei più grandi vignettisti satirici italiani. Le sue vignette pungenti e ironiche, pubblicate su testate come Il Messaggero e L’Espresso, hanno saputo raccontare con tagliente sarcasmo la politica italiana degli ultimi decenni, combinando disegno semplice ma espressivo con contenuti di forte impatto critico.

Altro esempio celebre è Francesco Tullio Altan, noto per i suoi personaggi iconici come il “Cipputi”, operaio arrabbiato e disilluso che rappresenta la voce della classe lavoratrice attraverso vignette satiriche dense di significato sociale e politico.

Anche Vauro Senesi ha mantenuto viva la tradizione della satira grafica italiana con un tratto immediato e battute spesso caustiche che affrontano temi di attualità e costume.

Rilevante è stato anche il ruolo della rivista Il Male negli anni ’70 e ’80, che con la sua satira graficamente irriverente e anticonformista ha segnato una svolta nella satira italiana, aprendo la strada a forme più sperimentali e radicali di satira visiva.

La satira grafica contemporanea in Italia

La satira grafica italiana contemporanea si distingue per la sua capacità di rinnovarsi e adattarsi ai nuovi media digitali, mantenendo al contempo una forte radice critica.

Artisti come Makkox hanno saputo portare la satira nelle strisce online e sui social media, creando un dialogo diretto e immediato con il pubblico più giovane.

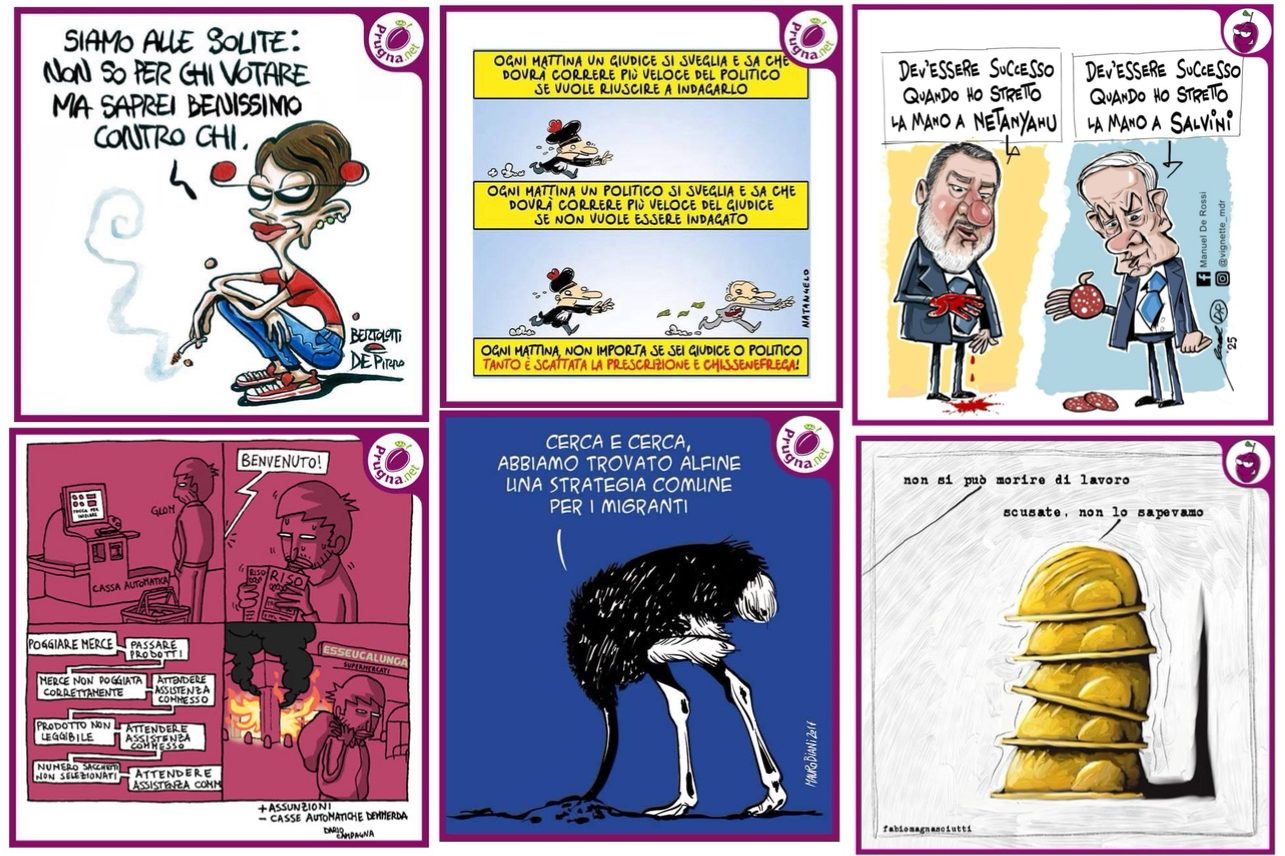

In questo contesto si inseriscono anche Luca Bertolotti, Michele De Pirro, Mario Natangelo, Mauro Biani e Dario Campagna, figure di rilievo nel panorama satirico contemporaneo italiano.

Bertolotti e De Pirro, spesso in collaborazione, combinano una grafica moderna e vivace con contenuti che spaziano dalla politica al costume, contribuendo con la loro satira visiva a stimolare riflessioni profonde attraverso un linguaggio immediato e ironico.

Mario Natangelo, con il suo tratto semplice e diretto, si distingue per una satira politica e sociale che si fa portavoce di temi attuali e controversi, confermando come la satira grafica resti uno strumento potente di critica e dialogo culturale.

Mauro Biani, noto per le sue vignette pubblicate su testate come La Repubblica e Il Manifesto, utilizza il disegno come mezzo per affrontare temi sociali e politici, con un focus particolare su diritti umani, migrazioni e giustizia sociale. Il suo stile essenziale e simbolico mira a evocare empatia e consapevolezza, rendendo le sue opere immediatamente riconoscibili e profondamente incisive.

Dario Campagna, invece, adotta un approccio più grottesco e provocatorio, spesso utilizzando l’ironia per smascherare le ipocrisie della società contemporanea. Le sue vignette, caratterizzate da un tratto distintivo e da una satira tagliente, affrontano tematiche legate al costume, alla politica e ai diritti civili, offrendo uno sguardo critico e originale sulla realtà quotidiana.

Un incontro fecondo

Quando grafica e satira si incontrano, nasce una forma di comunicazione potente e coinvolgente. La combinazione di immagini incisive e contenuti critici rende il messaggio più immediato e memorabile. Esempi emblematici di questa sinergia si trovano nelle opere di artisti come Raymond Savignac, noto per i suoi manifesti pubblicitari che, pur nella loro apparente leggerezza, veicolavano messaggi satirici sulla società dei consumi. Allo stesso modo, le illustrazioni di Pawel Kuczynski utilizzano immagini surreali per commentare temi come la politica, la tecnologia e i media, stimolando una riflessione profonda attraverso l’ironia visiva.

Conclusione

In sintesi, grafica e satira sono due arti che, pur avendo linguaggi e finalità differenti, si completano a vicenda nel panorama della comunicazione visiva. La grafica fornisce gli strumenti espressivi per trasmettere messaggi satirici in modo efficace e coinvolgente, mentre la satira offre alla grafica un contenuto critico e riflessivo. Insieme, queste due forme artistiche contribuiscono a una lettura più consapevole e critica della realtà che ci circonda.

“I disegni politici diventano dei sismografi della libertà d’opinione.”

Renat Kuenzi.

Lascia un commento